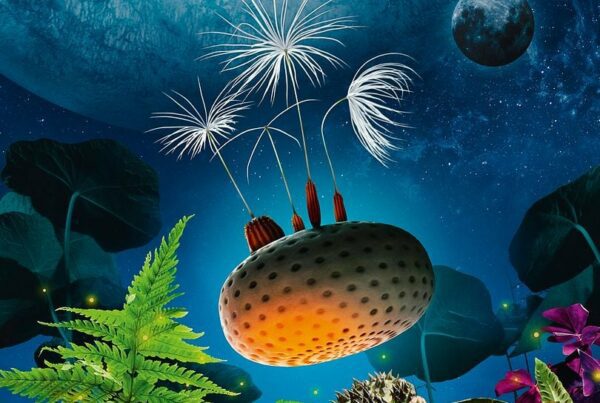

Un film de MIPO O

Japon | 1h45

26 avis

26 avisLa réalisatrice Mipo O revient au cinéma avec un récit poignant, tiré d’un essai autobiographique, qui révèle avec pudeur la complexité des sentiments familiaux.

Enfant, Haru ne voyait pas la différence : avec ses parents sourds, tout était simple, empli d’amour et de complicité. Mais en grandissant, il découvre le poids du regard des autres et la force des mots – ceux qui échappent à son père et sa mère. Entre joies et frustrations, Haru apprend que « parler » peut parfois autant unir qu’éloigner

Peut-on vraiment dire que nous partageons le même monde si chacun le voit selon sa propre réalité? Fais-moi signe pourrait n’être « que » le parcours initiatique d’Haru, enfant entendant de parents sourds, tâtonnant comme tant d’autres dans cet entre-deux fragile où l’on apprend à traduire le monde des autres avant même de comprendre le sien. Mais la véritable force du film réside dans sa manière de sonder le handicap sans jamais l’expliquer ni l‘enfermer. Au gré des rencontres et des épreuves, Haru réalise que la honte qu’il traînait ne venait pas de ses parents, ni de lui… mais d’une société trop bruyante pour écouter, frappée d’une surdité autrement plus profonde.

Petit, Haru aimait sa mère plus que tout. Chacun de ses gestes était comme une déclaration de tendresse qu’il guettait avec émerveillement : ces signes esquissés du bout des doigts, langage secret pour les uns mais qui, pour eux, voulait tout dire. Comme le silence lui semblait d’or, surtout face au vacarme de son grand-père acariâtre, ancien yakuza accro aux jeux d’argent, prompt aux éclats comme aux conflits ! Puis vient le temps de grandir et avec lui, la fin de l’innocence… Haru qui se pensait « comme tout le monde » découvre qu’il est un CODA (Child Of Deaf Adult). Une différence pas simple à porter dans un univers enfantin si prompt à rejeter ce qui sort du cadre… Les adultes, d’ailleurs, ne font guère mieux. L’amour fusionnel des débuts se métamorphose peu à peu en repli. Surviennent la gêne adolescente, les maladresses, les regrets : autant de nuances qui composent le portrait vibrant d’une famille résiliente, déterminée à tenir bon dans un environnement peu enclin à accueillir sa singularité. Comme nombre d’enfants de parents sourds, Haru avance en funambule : interprète malgré lui, témoin des micro-agressions du quotidien, tiraillé entre ses rêves et la culpabilité de s’éloigner de ceux qui comptent sur lui. Ses colères, ses fugues puis son départ pour Tokyo tracent le chemin mouvementé (mais profondément universel) d’un jeune qui cherche à se construire et finit par trouver sa propre voix. Sa quête d’autonomie se mue alors en quête de sens : comment trouver sa place quand on a grandi entre deux mondes ?

D’une tendresse lumineuse, Fais-moi signe explore la fragilité du lien filial : cet amour qu’on croit inébranlable mais qui vacille sous le regard des autres… et révèle parfois une force insoupçonnée. On sourit souvent au cœur de cette famille qui devient un peu la nôtre, au point de ressentir presque physiquement les tiraillements qui traversent Haru et sa mère. Le film place la barre très haut dans la représentation de la surdité, refusant tout pathos : il montre des parents sourds non comme des icônes mais comme des humains entiers, drôles, imparfaits, aimants, tout simplement parents. Les silences, la langue des signes, le travail sonore se fondent dans une mise en scène fine, évoquant par moments Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi ou Love Life de Kôji Fukada sur les mêmes sujets. À travers l’humour et la justesse de toutes ces interactions, Haru apprend à regarder ses parents autrement. Adapté de l’essai autobiographique de Dai Igarashi (également auteur du splendide Les Enfants de la Mer), Fais-moi signe distille scène après scène une émotion dense, vibrante, qui nous submerge comme une Grande Vague de Kanagawa. On en ressort bouleversé, plus attentif à ces « autres mondes » qui coexistent sous nos yeux… et peut-être un peu sans voix.

O. J.