Le cinéma japonais porté par treize grands cinéastes

Le cinéma japonais forme un monde à part. Depuis un siècle, il invente ses propres codes, son propre rapport au temps, sa manière unique de filmer le réel avec pudeur et précision. De Mizoguchi à Hamaguchi, chaque cinéaste a prolongé cette tradition tout en la transformant, entre rigueur morale, poésie visuelle et maîtrise du langage. Voici treize signatures qui racontent, à leur manière, l’histoire d’un peuple et de son regard sur le monde.

1. Kenji Mizoguchi (1898-1956)

Grand chroniqueur des femmes sacrifiées, Mizoguchi filme les injustices sociales avec une compassion infinie. Dans Les Contes de la lune vague après la pluie (1953) ou L’Intendant Sanshō (1954), les travellings lents et la mise en scène fluide transforment la douleur en cérémonie. Son œuvre, à la fois féministe et fataliste, dévoile la cruauté d’une société patriarcale tout en célébrant la dignité de celles qu’elle broie. Chez lui, chaque plan est une prière muette pour les humiliés.

2. Yasujirō Ozu (1903-1963)

Cinéaste de la pudeur et de l’impermanence, Ozu a fixé le Japon domestique dans une éternelle lumière d’après-midi. Voyage à Tokyo (1953) ou Bonjour (1959) racontent les séparations tranquilles, les rituels du quotidien, la beauté des gestes inutiles. Sa caméra posée à hauteur de tatami, ses silences et ses ellipses forment une méditation sur le passage du temps. Avec lui, le cinéma japonais a trouvé sa respiration la plus profonde : celle de la simplicité.

3. Mikio Naruse (1905-1969)

Souvent éclipsé par Ozu ou Mizoguchi, Naruse fut pourtant leur frère en mélancolie. Dans Nuages flottants (1955) ou Quand une femme monte l’escalier (1960), il dépeint la solitude des femmes modernes avec une sécheresse émotive bouleversante. Sa mise en scène, épurée et tranchante, refuse la complaisance : la vie y est une suite de compromis. Mais dans ses gestes retenus, dans ses silences, persiste toujours une forme d’espoir résigné.

4. Akira Kurosawa (1910-1998)

Premier à imposer le cinéma japonais sur la scène mondiale, Kurosawa a su marier la puissance visuelle du cinéma occidental et l’éthique du bushidō. Rashōmon (1950) ou Les Sept Samouraïs (1954) sont à la fois des fresques épiques et des études sur la vérité et la responsabilité. Chez lui, la pluie, le vent, la poussière sont des personnages à part entière. Humaniste et moraliste, Kurosawa a offert au Japon son souffle épique, sans jamais sacrifier la complexité morale.

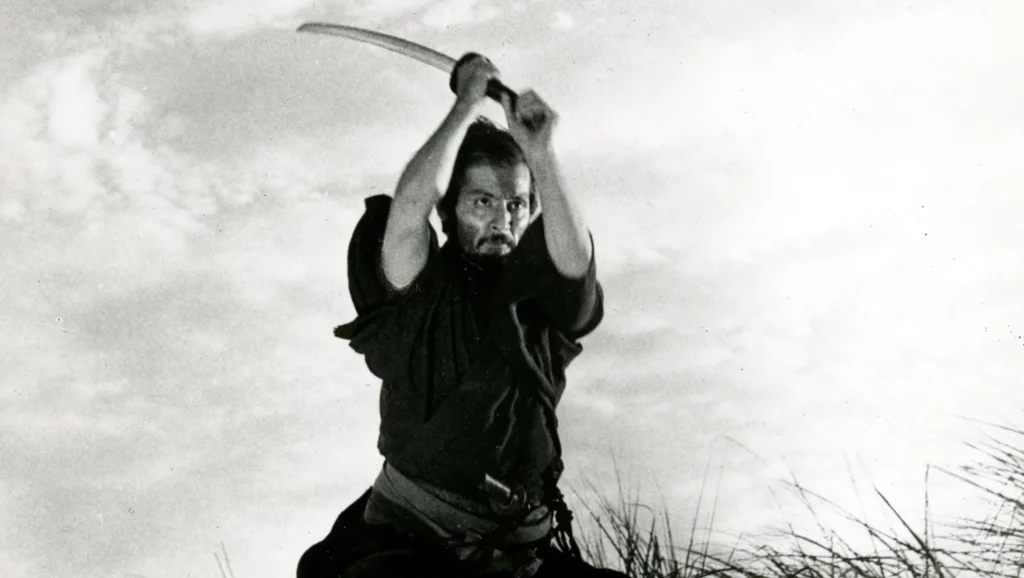

5. Masaki Kobayashi (1916-1996)

Soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, Kobayashi a transformé sa révolte en cinéma. La Condition de l’homme (1959–1961) et Harakiri (1962) dénoncent la soumission à l’autorité et la cruauté des codes. Sa mise en scène, d’une rigueur presque ascétique, dévoile un Japon pris entre honneur et conscience. Kobayashi filme les résistants du quotidien, ceux qui préfèrent la honte du refus à la gloire de l’obéissance.

6. Shōhei Imamura (1926-2006)

Sociologue du désir et anthropologue du Japon profond, Imamura a filmé ce que le pays préférait ignorer : la sensualité, la saleté, la vitalité du bas peuple. L’Anguille (1997) et La Ballade de Narayama (1983) racontent la survie, la honte et la rédemption avec un regard cru mais bienveillant. Imamura s’intéresse à la chair, aux pulsions, à la boue — tout ce que la bienséance japonaise refoule. Deux fois Palme d’or, il a imposé une autre image du Japon : celle d’un pays vivant, charnel, traversé par la contradiction.

7. Nagisa Ōshima (1932-2013)

Chef de file de la Nouvelle Vague japonaise, Ōshima a dynamité la bienséance et l’ordre moral. Dans Contes cruels de la jeunesse (1960) ou L’Empire des sens (1976), il expose la sexualité, la répression politique et la violence des institutions. Son cinéma, cérébral et charnel, ne cherche jamais à plaire : il dérange pour penser. Ōshima a donné au Japon son cinéma politique moderne, là où l’intime devient un champ de bataille idéologique.

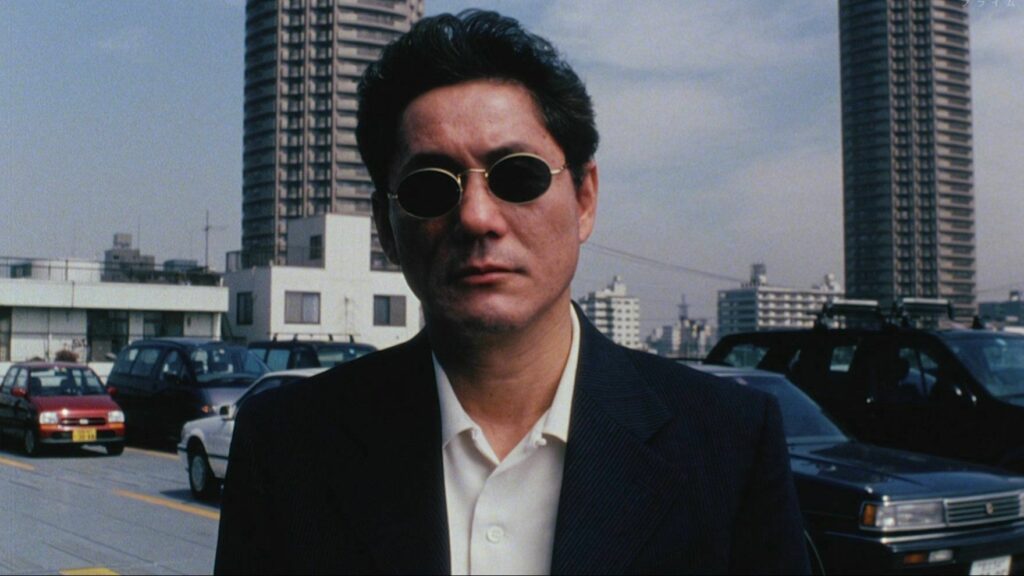

8. Takeshi Kitano (1947-)

Acteur, peintre, écrivain, Kitano est un artiste total. Son cinéma, d’une précision glaciale, mêle la violence et la mélancolie, l’humour et la solitude. Dans Kids Return (1996) ou Hana-bi (1997), il filme la jeunesse perdue, les amitiés brisées, la beauté d’un geste inutile. Chez lui, la poésie surgit du chaos, la tendresse du silence. Un auteur unique, capable de transformer le Japon des rues en méditation sur le temps et la mémoire.

9. Takashi Miike (1960-)

Cinéaste prolifique et transgressif, Miike explore toutes les zones de l’excès : le gore, la comédie, le mélodrame, le film de sabre. Audition (1999) ou 13 Assassins (2010) témoignent d’un sens inouï du rythme et du cadre. Derrière la violence, il y a toujours une fascination pour la mise en scène et pour les failles morales du Japon contemporain. Miike est l’anarchiste du cinéma japonais : incontrôlable, inventif, baroque.

10. Kiyoshi Kurosawa (1955-)

Cinéaste de la peur et du trouble, Kiyoshi Kurosawa explore l’isolement du Japon contemporain. Cure (1997) et Shokuzai (2012) installent un malaise diffus, où la peur vient du quotidien plutôt que du surnaturel. Cinéaste du vide et du silence, il filme des sociétés contaminées par l’absence de lien. Chez lui, les fantômes sont avant tout des métaphores sociales : des figures de l’indifférence moderne.

11. Hirokazu Kore-Eda (1962-)

Héritier direct d’Ozu, Kore-eda observe la famille japonaise avec un mélange d’empathie et de lucidité. Nobody Knows (2004) et Une affaire de famille (2018) scrutent les liens invisibles entre des êtres qui se tiennent chaud dans les marges. Sa caméra s’efface pour laisser parler les visages, les gestes, les silences. Il a redonné au mélodrame japonais une humanité contemporaine, où la tendresse résiste aux fractures sociales.

12. Koji Fukada (1980-)

Cinéaste de la dissonance morale, Fukada observe la société japonaise à travers des récits d’apparente banalité où le trouble s’installe peu à peu. Harmonium (2016), L’Infirmière (2019) et Love Life (2022) mettent en scène la culpabilité, le hasard, la difficulté d’aimer sans blesser. Sa mise en scène dépouillée et son écriture d’une grande précision font de lui l’un des héritiers les plus lucides d’Ozu et de Naruse. Chez Fukada, la morale est toujours fragile, et la douceur n’exclut jamais l’inquiétude.

13. Ryūsuke Hamaguchi (1978-)

Nouveau grand nom du cinéma japonais, Hamaguchi fait du dialogue une aventure intérieure. Senses (2015) et Drive My Car (2021) explorent la parole comme outil de guérison ou d’égarement. Il filme les hésitations, les détours, les phrases suspendues. Dans un Japon saturé de technologie, Hamaguchi réhabilite la lenteur et la conversation — deux formes de résistance à la vitesse du monde.

Ces treize cinéastes tracent la ligne continue d’un cinéma qui a toujours choisi la modernité. Derrière leurs différences de style, tous partagent une même conviction : que le réel n’est jamais figé. Le cinéma japonais avance par glissements, par nuances — une manière d’être contemporain sans rompre avec le passé.