Du rêve à la mémoire, dix cinéastes qui ont fait de l’animation japonaise un art à part entière.

L’animation japonaise n’est pas un genre, mais une manière de regarder le monde. Depuis plus d’un demi-siècle, elle explore la mémoire, le rêve, la famille et la solitude avec une finesse rare. Derrière chaque film, il y a un auteur — un regard sur le temps, la nature et l’humain. Voici dix cinéastes essentiels, dix univers qui ont façonné l’imaginaire japonais contemporain.

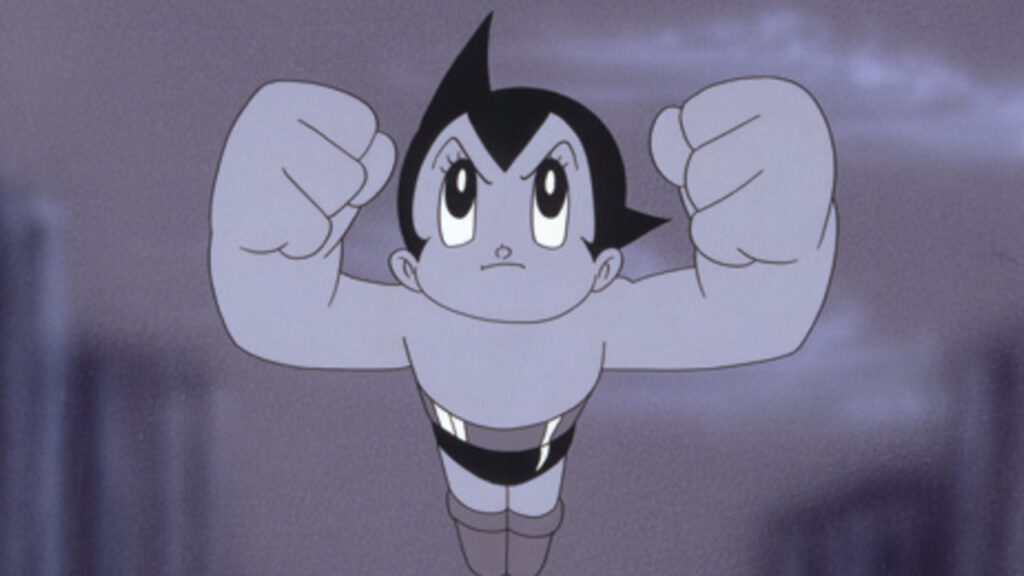

1. Ozamu Tezuka (1928-1989)

Pionnier absolu du manga et de l’animation japonaise, Tezuka a ouvert la voie à tous les autres. Créateur d’Astro Boy (1963) et de Phoenix 2772 (1980), il a introduit dans le dessin animé une profondeur humaniste et une narration cinématographique. Chez lui, la technologie et la morale dialoguent sans cesse : c’est le rêve d’un monde où l’empathie dépasserait les machines. Sans Tezuka, l’animation japonaise n’aurait pas trouvé son âme.

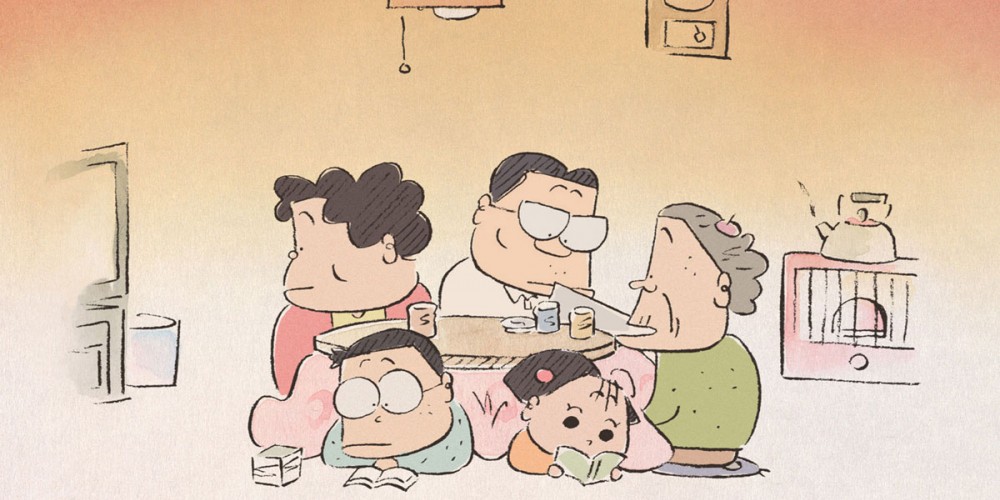

2. Isao Takahata (1935-2018)

Poète du quotidien, Takahata filme la fragilité du réel avec une douceur infinie. Dans Le Tombeau des lucioles (1988) ou Mes voisins les Yamada (1999), il raconte la guerre, la perte, le foyer, avec une émotion dépouillée de tout pathos. Son trait minimaliste, presque pictural, cache une rigueur documentaire et morale. Il a fait de l’animation un art de la pudeur et de la dignité.

3. Hayao Miyazaki (1928-)

Figure mythique du studio Ghibli, Miyazaki a donné à l’animation japonaise son souffle universel. Mon Voisin Totoro (1988), Princesse Mononoké (1997) et Le Voyage de Chihiro (2001) mêlent écologie, féminité et émerveillement. Son monde flotte entre nature et machines, enfance et guerre. Chez lui, voler, c’est résister à la gravité du monde.

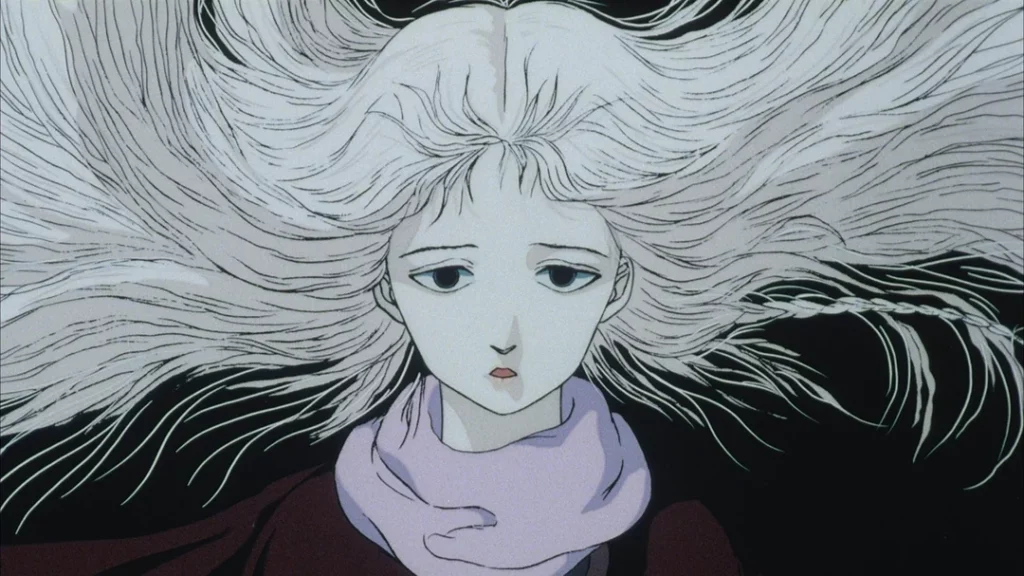

4. Mamoru Oshii (1951-)

Philosophe du futur, Mamoru Oshii a inventé une science-fiction métaphysique où la pensée se confond avec le rêve. Dès L’Œuf de l’ange (1985), il esquisse une méditation silencieuse sur la foi, la mémoire et la perte, avant d’étendre cette quête existentielle à l’ère du numérique avec Ghost in the Shell (1995). Toujours avec une mise en scène contemplative et un rythme suspendu où penser, c’est déjà rêver.

5. Satoshi Kon (1963-2010)

Maître des frontières brouillées entre rêve et réalité, Kon a révolutionné la narration et le montage. Perfect Blue (1997), Millennium Actress (2001) et Paprika (2006) forment une trilogie du vertige : identité, mémoire, fiction. Il y explore la confusion entre le cinéma et la vie, entre la célébrité et la solitude. Chez Kon, le réel est un songe lucide : troublant, mélancolique et d’une virtuosité sans équivalent.

6. Mamoru Hosoda (1967-)

Héritier de Miyazaki, Hosoda ancre le merveilleux dans le quotidien. La Traversée du temps (2006), Le Garçon et la Bête (2015) et Belle (2021) célèbrent le passage à l’âge adulte et la force du lien. Son animation claire et généreuse révèle un goût rare pour la douceur et la transmission. Chez Hosoda, le fantastique naît toujours d’un geste humain.

7. Keiichi Hara (1959-)

Cinéaste d’une sensibilité picturale, Hara s’intéresse à la mémoire et à l’art. Miss Hokusai (2015) dresse le portrait délicat de la fille du célèbre peintre, entre génie et effacement. Avec Wonderland, le royaume sans pluie (2019), il explore le pouvoir du rêve et de la création. Hara fait dialoguer la peinture, l’histoire et le merveilleux dans une harmonie douce et mélancolique.

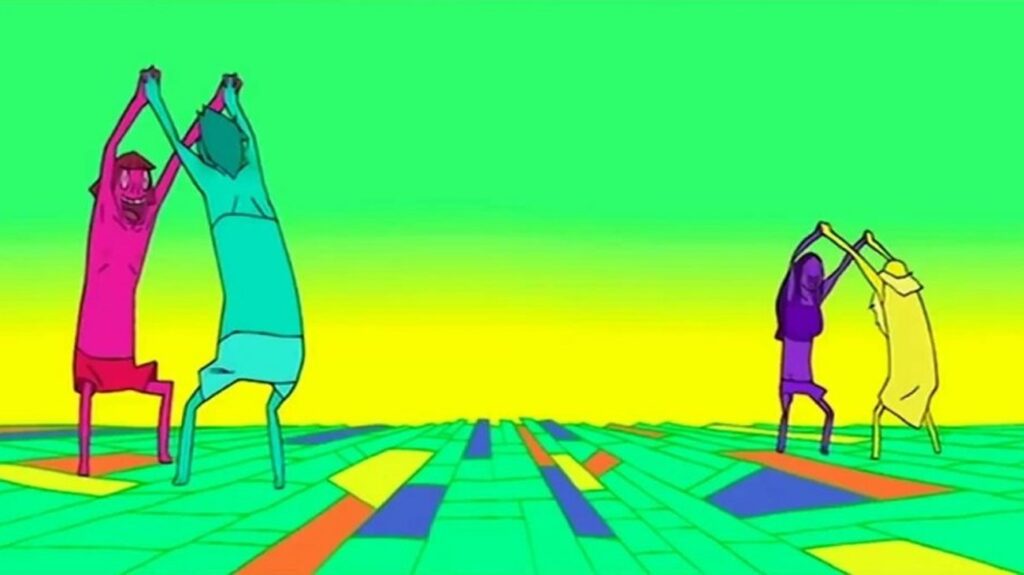

8. Masaaki Yuasa (1965-)

Virtuose de la liberté graphique, Yuasa réinvente sans cesse le mouvement. Depuis Mind Game (2004) en passant par Night Is Short, Walk On Girl (2017) ou Ride your wave (2020), il explose les cadres, les styles et les genres. Ses films sont traversés d’énergie, d’humour et de désir de vie. Yuasa rappelle que l’animation japonaise est avant tout un art de la surprise.

9. Makoto Shinkai (1973-)

Architecte du sentiment, Shinkai filme la séparation comme une donnée essentielle de la vie moderne. De Your Name (2016) à Les Enfants du temps (2019), il capte la distance entre les êtres dans un Japon traversé par la technologie et les dérèglements du monde. Avec Suzume (2022), il élargit son regard : la catastrophe naturelle devient métaphore du deuil et de la reconstruction collective. Son animation, d’une beauté lumineuse, transforme la pluie, la lumière ou le vent en émotions. Chez Shinkai, la beauté n’efface pas la perte — elle la rend habitable.

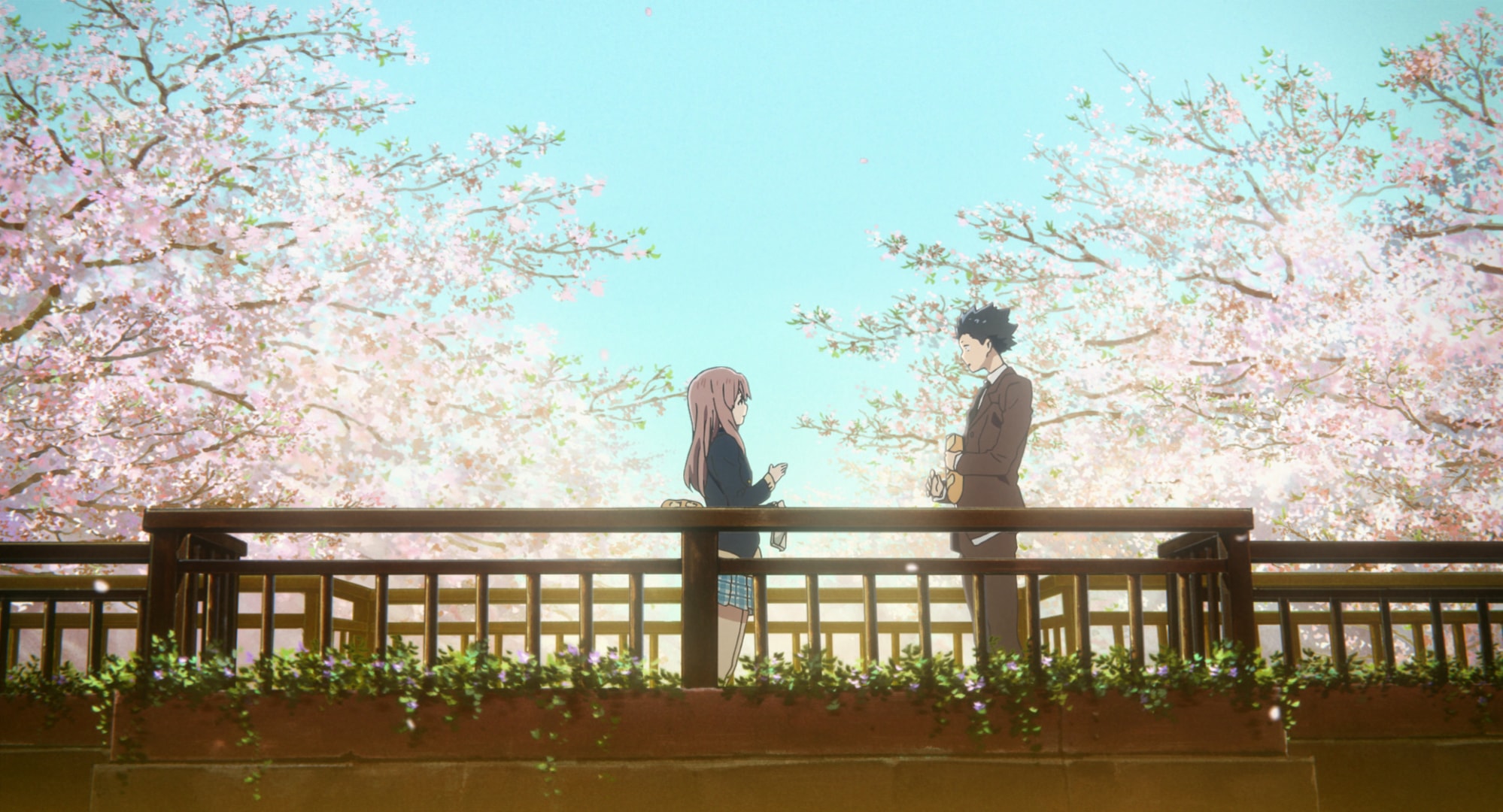

10. Naoko Yamada (1984-)

L’une des rares voix féminines majeures de l’animation japonaise contemporaine. Avec Silent Voice (2016) et Liz et l’oiseau bleu (2018), elle filme la fragilité adolescente, le non-dit, la réconciliation. Son dessin délicat, sa direction sonore précise, font de chaque émotion un souffle. Yamada transforme la vulnérabilité en élégance morale.

Ces dix réalisateurs incarnent la vitalité du cinéma d’animation japonais. À travers eux, le Japon continue de prouver que l’animation n’est pas un refuge, mais une manière d’habiter le monde.